Bruno Mendonça : soudeur des métalangages

Alain Amiel

Ne pas connaître une langue est fascinant; écouter sa polyphonie sans en comprendre le sens nous ouvre un imaginaire infini, seulement limité par nos propres projections. Avant d’appréhender progressivement les mots, la syntaxe, la conjugaison, avant d’entrer dans son système logique, perdure un espace d’ouverture, de création… C’est ce moment d’entrechoquement et entrecroisement de cultures, de techniques, des savoirs, que Bruno Mendonça a choisi de nous entretenir. A travers une multitude d’activités : peinture, sculpture, éditions, installations, dessins, livres d’artistes, livres-objets, et bien sûr, écriture, il œuvre à un regard différent sur les «objets» des autres; ainsi, jeux, outils, armes, instruments de musique sont revisités. Par-delà le langage, ces objets manufacturés venant de civilisations différentes sont à déchiffrer autrement. Un travail de Sisyphe, tant chaque noyau humain crée des signes propres à lui, distincts, uniques, ou à variations infinies. Il nous propose d’accroître les connexions, réapprendre les énigmes, trouver des passerelles, mettre en œuvre une dynamique de décodage de la langue par de multiples voies pour donner vie à de nouveaux objets offrant une autre évocation du monde que celui d’un ethnologue, d’un linguiste (sa formation à Science Po lui a donné une méthode proche d’un sociologue). L’art est pour lui une recherche de spiritualité à travers une multitude d’actions, une relecture du monde avec sa sensibilité, un travail intime qui engage une réflexion globale. Agnostique, il s’intéresse à toutes les religions : la fascination pour la lettre, le chiffre, l’écrit dans le judaïsme; la communication avec l’autre, le respect de la personne dans la religion catholique; le travail de la durée et de l’hésitation dans le bouddhisme qui dévoile une vision différente face au cosmos, à l’énergie. A travers des formes de logique poussées à l’extrême est mis en place un métalangage à décrypter par le lecteur. Une recherche-interrogation qui passe par le développement de relations entre art et science, littérature, arts plastiques… Toutes ses activités ont démarré en même temps dans les années 1973-1979. Une palette très large dès le début qui s’est encore accrue par la suite. Très jeune, il est initié à de très nombreuses techniques : apprend à souder à cinq ans (poste de radio monté à six ans), électronique, informatique, apprentissage de la photo, formé à la mécanique (avec des outils à sa taille). Il fait du théâtre en anglais et en français. Son hyperactivité s’étend aussi aux sports : hockey sur gazon, natation, ski… Ses voyages dans 40 pays, dans différents continents lui ont permis de décrypter différents signes et d’ouvrir des pistes où sciences humaines et disciplines techniques comme la sismographie, la linguistique… se confondent et se mélangent. Même s’il n’identifie pas toujours son besoin de produire, l’envie de faire des expériences différentes, inédites ne s’émousse pas avec le temps.

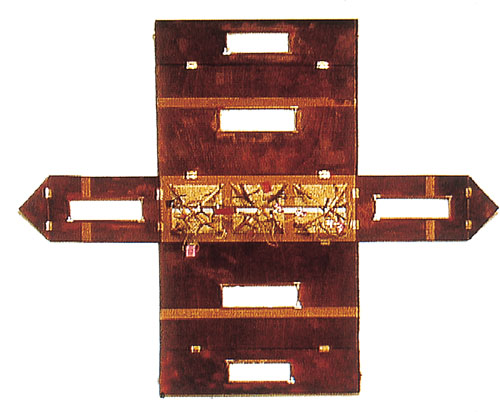

Nouvelles formes, nouveaux supports

Comme dans le Yi King : tout se transforme, rien n’est périssable. Bruno Mendonça pratique le recyclage permanent d’objets manufacturés ou de matières premières : - par l’habillage d’éléments naturels par des objets ou des matières venues d’ailleurs (enlève l’écorce, la remplace par d’autre matériaux : plomb, cuir,…) - par la mise en boîte d’objets façon inventaire, classement proche de celui des botanistes. - par l’utilisation de matériaux stockés ou classés dans des armoires comme les radiographies. Il redonne vie à des produits manufacturés jetables, tels les filtres à café qu’il transforme en une variété de peaux artificielles. Les boomerangs, instruments de musique, sarbacanes, bâtons de jet, sont relus, revus autrement : ainsi le boomerang calligraphié de palindromes qui condense l’aller-retour de la langue et de l’objet ou ses sarbacanes habillées de micro textes. A l’aide de matériaux venus d’univers différents; pierres, céramiques, toile, tissus, création d’architectures neuronales infinies. Il conçoit aussi des instruments de musique (dont un à triple manche qui offre la possibilité de passer de l’un à l’autre offrant des consonances différentes à sonorités aléatoires (concerts-performance et expositions au conservatoire). Un travail ouvert à une dynamique collective avec des étudiants des Beaux Arts…

Travail sur le livre

A partir de l’âge de trois ans, Bruno manipule les livres comme des cubes ou pièces de joueur avant la découverte de ce qu’il y avait dedans. De là est né la brique-livre qui lui sert à construire des murs, des igloos, à constituer des bibliothèques éphémères… Des propositions lui font parcourir le monde… - En Islande, dans un glacier, des livres (de littérature scandinave) sont roulés et glissés dans des carottages creusés tous les trois mètres. Munis d’émetteurs de musique mémorisant les ondes réactifs à la fonte, une partition se créé ainsi dont les données sont récupérées par des capteurs. Mise sur informatique, cette partition peut être ainsi rejouée ou modifiée. - A Santa Barbara, des livres (de littérature poétique) sont placés (par des pelleteuses) dans des immenses failles à ciel ouvert. - Dans un volcan éteint de l’Ile de la Réunion sont installées des ellipses de livres tenus par un système de câbles avec armatures souples. Un goutte à goutte de colorant est programmé pour colorer (selon les couleurs des ethnies) ces assemblages de livres. - En Chine, 400 tables de ping-pong entourent une bibliothèque mangeable par des fourmis (une pâte à papier digeste réalisée en laboratoire). Sur l’écran géant constitué par les tables de ping-pong est projeté le «repas des fourmis». Observateur critique de notre monde accéléré et déséquilibré, Bruno Mendonça nous interroge avec constats poétiques, ses propositions, ses déconstructions/reconstructions sur notre avenir immédiat et si possible, plus lointain.

****

Entretien avec Pierre Padovani

Pierre Padovani : Pour parler du rapport que vous entretenez avec la poésie, avec la performance, mais aussi avec la sculpture, j’aimerais que nous puissions revenir juste un instant sur les techniques que vous employez depuis le début dans vos sculptures ou dans vos livres. C’est à la fois un mélange de techniques, de beaux arts : le pastel, le crayon et en même temps des matières qui peuvent être organiques, récupérées et travaillées. Des objets triviaux : le filtre à café, voire des éléments qui peuvent être teints. J’aimerai savoir comment vous fonctionnez par ces techniques aussi diverses que variées.

Bruno Mendonça : Là, il y en a pour un long moment puisqu’au début les tous premiers livres que j’ai faits, c’était grâce à une machine pour poncer avec un grain très fin. J’enlevais certains fragments de texte avec des bandes qui protégeaient la surface et que j’enlevais dans un deuxième temps.

P.P : Ce qui faisait que l’écriture était presque du braille.

B.M : Oui mais le braille viendra après. Ce qui est important de signaler c’est que je me suis très vite intéressé aux matières permettant d’utiliser des pigments naturels. J’ai associé des pierres à des légumes, des fruits à des produits chimiques comme l’alcool polyvinylique, qui est un produit de restauration. Je fais des estompages avec différents buvards et j’enlève le surplus de peinture avec la paume de la main, ainsi le corps participe à l’élaboration de l’œuvre. A partir de là, j’ai utilisé des éditions du commerce qui dataient du 19 ème siècle : la collection Le Bambou. (J’ai du en passer une dizaine) et progressivement j’en suis arrivé aux «livres interdits», c’est-à-dire verrouillés. Ces techniques m’ont conduit à aller petit à petit vers la maîtrise du métal ainsi que du «dox fer» (résine de synthèse qui permet de recouvrir une surface bosselée). Et que j’utilisais autour de livres ou de dessins qui, après, étaient repeints avec des laques. C’était dans les années 75/77 et 80, et je l’utilise encore. Progressivement les premières gravures que j’ai faites, au tout début des années 80, c’est sur du zinc et sur du cuivre et après sur du marbre pour pouvoir obtenir des mélanges de plusieurs éléments afin d’avoir le veinage de la gravure sur ardoise, le côté lisse du zinc et le côté du cuivre travaillé au burin.

P.P : Et comment avez-vous appris toutes ces techniques ? Est-ce par vous-même ou avec des artisans ?

B.M : Non j’ai un savoir livresque. Je me suis plongé dans de vieux manuels, des gravures. J’ai appris à faire des décoctions qui m’ont permis de réutiliser de vielles recettes des 19 ème, 18 ème, et 17 ème siècles.

P.P : Quand vous parlez de livres, ce ne sont en aucun cas des multiples ?

B.M : Si, c’est arrivé que je fasse des éditions de gravures en multiple. Mais des objets-livres uniques «la série des livres interdits» où le filtre à café est l’élément peau au sens ou je le teinte naturellement, je l’enrobe de vernis, de résine permettant d’assurer la solidité. Je le creuse, je l’évide, j’enlève le texte sur à peu près 3 cm d’épaisseur, je forme différentes structures, je fais des fenêtres de l’autre côté et je recouvre le tout, par exemple avec du vélin d’Arches. Je reproduis d’autres micro-alphabets en noir et blanc, à l’acrylique ou à l’aquarelle.

P.P. : En aucun cas vous n’utilisez de presses, presses lithographique par exemple ?

B.M. : Si, si, j’ai plusieurs presses que j’ai utilisées dans les années 79 à 90. Quand je suis monté à Paris, j’ai travaillé sur différents matériaux, comme le dox fer. Je travaillais sur des planches de bois, je récupérais avec des éléments métalliques pour faire des déviations et obtenir un lissé parfait. L’inclusion du métal à l’intérieur du dox fer faisait qu’il y avait des zones très délimitées que je pouvais reprendre très facilement par un rehaut de couleur.

P.P. : Puis-je vous demander d’où viennent vos livres ? Est-ce que ce sont des livres en tant qu’objet ou des livres qui viennent du pilon, ou bien que vous glanez à gauche et à droite en fonction d’un sujet précis, ou faites-vous feu de tous livres ?

B.M. : Non, je fais un choix. A chaque fois, c’est la couverture, par exemple : je fais allusion à un livre où il y a un portrait d’une femme que je recouvre de plusieurs filtres à café, j’enlève son sein et ce sein est découpé, creusé, à l’intérieur je mets une boussole avec le nord magnétique et quand on enlève ce sein, ça se transforme en bonnet pour cette personne. Pour les autres livres que j’ai eu l’occasion de choisir, soit c’étaient des livres trouvés chez différents libraires, soit que j’ai achetés, soit par des trocs ou des livres de récupération. Quand j’ai fait mon «Igloo dictionnaire», j’en ai récupéré à Paris, à Marseille, à Lyon et auprès de collectionneurs avec lesquels j’ai fait des trocs.

P.P. : Avant de revenir aux testes, à partir de quel moment avez-vous considérez que le livre en tant qu’objet de connaissance devenait pour vous un espace plastique ?

B.M. : Pour moi, je ne peux pas «dissocier» ; même s’il n’y a pas de texte, le moindre signe que je crée va devenir un signifiant. Ces signifiants créent un sens qui apporte un complément à l’élaboration d’un schéma «organique», c’est-à-dire un jeu avec l’ensemble du corps (un bras détaché, remonté, une tête….) Je mélange mon expérience singulière et les voyages que j’ai pu réaliser, toutes mes lectures, et, là on va peut-être s’engouffrer dans la poésie à l’état pur, au sens critique. Mais, critique pour moi, c’est apporter un supplément, au sens où je fais imploser les mots pour renvoyer à l’autre une image défragmentée, avec un code, où on l’a étiqueté «artiste conceptuel» ou «photographique», et moi, j’ai toujours envie de présenter l’autre personne de façon différente et c’est ça qui m’intéresse par ce travail sur la langue. C’est l’aspect lacanien que j’évoquais, au sens de triturer la langue pour la faire imploser et engouffrer des éléments qui sont révélateurs, c’est l’aspect «lave» au sens du volcan qui évacue un trop plein et qui va faire gagner de l’oxygène et un supplément de terrain à une île. J’ai eu l’occasion d’assister à plusieurs éruptions : sur l’Etna et à l’île de la Réunion et c’est quelque chose de poignant par rapport à un spéléologue, quand on sait les tensions qu’on peut avoir quand on fait un stage d’une semaine au sein d’une grotte.

P.P. : Un mot ! Quelle importance peuvent avoir les mots et la peinture, en tous cas connus ? Quelqu’un comme Butor a-t-il ouvert des brèches pour certains plasticiens dans le choix du langage, de la peinture ou de la poésie ?

B.M. : Oui, tout à fait. Je dirais, sous forme de boutade, qu’il est plus facile de nommer les artistes avec lesquels Butor n’a pas fait de livre que l’inverse !

P.P. : Venons- en aux livres interdits. Ces livres, peut-on les toucher, jusqu’à quel point ?

B.M. : J’ai même fait une bouillotte qui servait, elle était remplie de récipients chauds et était utilisée le soir. Pour moi, il n’y a rien de sacré ni de religieusement intouchable. Un livre est fait pour être manipulé. Le livre de poche, c’est un livre de langue. C’est-à-dire que je l’avale, je le déglutis, je le fais macérer et je le ressors par les oreilles, par l’anus, peu importe, mais de façon différente. Cette mastication de la langue et des matériaux qui sont mis les uns à côté des autres, permet de faire sur le plan plastique, une orchestration d’une architecture du livre que j’essaie toujours de rapprocher d’un aspect aérien. J’ai fait une série de livres où l’homme et la position de l’oiseau sous forme d’aile, sont très proches des dessins préparatoires de L. de Vinci et j’ai fait des formes très simplifiées, mais où il y a toujours des décalages ; le rectangle n’est plus là omniprésent, mais c’est la courbe, la semi-courbe et l’envolée qui sont recherchées. Je ne sais pas si c’est réussi, peu importe, l’intérêt c’est qu’à un moment je me suis focalisé sur les recherches de matériaux composites pouvant être utilisés comme le filtre à café, la laine, des résines, me permettant d’avoir : à la fois le côté translucide et le côté bicéphale, c’est-à-dire Janus. Deux aspects d’une même personnalité, d’une écriture qu’on pouvait interpréter de plusieurs façons possibles et en même temps de pouvoir écrire de façon libre à l’intérieur de ce espace. Dans un livre circulaire, l’organisation n’était plus horizontale mais circulaire ou en spirale.

P.P : Est-ce que vous mettez derrière certains matériaux que vous utilisez, une symbolique particulière, voire obsessionnelle si on veut ?

B.M. : Moi : le filtre à café. Cela fait plus de 15 ans que je note dans un carnet le numéro du filtre et le nom des personnes avec qui j’ai pris ce café, l’heure, le jour. Donc j’ai une espèce de carnet de correspondance, mais après c’est massicoté, et ça disparaît. Mais je sais que c’est là quelque part, présent. C’est pour ça que je pense qu’il y a un moment où, devant la surabondance d’éléments que je note à gauche, à droite, il devient nécessaire de trouver quelqu’un qui fasse soit un bouquin soit une thèse pour avancer, parce que, en dehors des projets d’écriture, des projets de réalisation d’installations, de peintures, de sculptures et de performances, je n’ai plus le temps. A un certain moment, c’est normal, il y a un appel de différents éléments qui se complètent les uns les autres et c’est ça qui me permet de ne pas être usé, de conserver cette «niaque», cette envie d’ouvrir tous les jours un nouveau dossier, pas sur ordinateur mais de trouver de nouvelles façons d’utiliser les éléments : le buvard, le papier de verre, le cuivre, le fil électrique… Je débobine, je recompose. Là, j’ai fait toute une sculpture avec des galets, des silex, des roses des vents, des pierres ponces. Tout ça est emmanché sur des tiges qui rentrent dans des boites avec des alvéoles qui sont peintes aux couleurs de peau et on voit qu’il y a des courants d’air possibles à l’intérieur. Je veux dire par là que ce ne sont pas des boites fermées. C’est l’esprit de sculpture qui est privilégié et si on mettait des gros ventilateurs devant, ça bougerait. Je m’en sers très souvent en performance. Je mets 3, 4, 5, 6 ventilateurs pour faire déplacer les textes, les vêtements des gens et des poètes que j’invite lors de diverses soirées.

P.P. : On parlait la semaine dernière de classement de livres de Borges, de Pérec et d’autres. Est-ce que vous avez besoin de travailler sur la classification des matériaux, des formes… ?

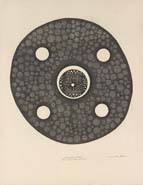

B.M. : Je le fais quand on me le demande mais pas de façon systématique parce que j’essaie de m’enrichir de nouveaux matériaux. Par exemple : j’ai récupéré à Vichy une grande scie circulaire et j’en ai fait un instrument de musique. J’ai percé un trou au centre. Je le fait tinter avec un petit marteau et j’ai construit un manche dans lequel j’ai fait six trous où il y a des petits récipients contenant du parfum, des couleurs et des résidus de boue et de sable qui sont injectés à l’intérieur. C’est un instrument avec un manche dans lequel ce petit marteau est incorporé et une boite où on est censé articuler des cordes de musique, entièrement réalisé en carton. Ce n’est pas un instrument de musique, c’est un instrument à agiter nos mémoires. C’est la confrontation d’un dépôt de boue de tel endroit que j’ai ramenée, (parce que j’ai ramené beaucoup de terres, de sables ; je récupère énormément). Et plus j’ai de petits espaces, et plus je suis confiné à classifier pour ranger parce que je suis dans la maîtrise de l’espace. J’avais même fait, il y a 25 ans, un circuit aérien dans mon appartement où toutes les feuilles des bouquins que je faisais et qui étaient tirées sous presse étaient séchées sur un parcours de poulies en l’air. J’organisais l’espace toujours en fonction des disponibilités.

P.P. : Venons en un peu plus aux textes. Pouvez-vous me dire quels rapports entretiennent pour vous : le texte dans la poésie, avec la performance et la structure qui contient le texte. Car chez vous le texte est omniprésent. Est-ce qu’il y a en vous la tentation de n’être que poète ? Vous disiez avoir un roman sous le coude ?

B.M. : Oui j’ai commencé par écrire avant d’être musicien, puisque j’écrivais les textes du groupe que j’avais monté en 71. C’est par l’écriture que j’ai commencé. Mais alors suite à une première psychanalyse, j’étais déjà dans une ouverture au-delà du champ européen. J’ai vécu au Danemark, en Finlande, en Hollande, c’était une ouverture sur le monde mais ça restait transeuropéen. Donc je suis sorti d’Europe, je suis allé enseigner à Milan, à Kinshasa, puis je suis allé aux Antilles. J’ai vu qu’il y avait des jeux potentiels énormes. J’ai proposé de faire une exposition à Saint Martin : une fausse plage, avec une fausse civilisation, qui aurait été entièrement réalisée en résine et enfouie sous du sable, des galets et des algues et qu’on découvre un fragment d’objet... Cela n’a pas pu se faire ! A Paris je notais mes idées dans un coin de métro et puis ça se développait. Le lendemain matin comme si l’histoire était toute faite, toute «précuite», il n’y avait qu’à dérouler et c’est exactement la même chose pour certains textes. Cette nuit j’ai travaillé sur un texte pour ce livre avec Yves Hayat, c’est un photographe qui travaille sur des plaques de plexi et le jeu c’est : il m’envoie une plaque, je vois le travail qui est fait, j’écris un texte avec des jeux de mots dessus et je le lui retourne et lui, recompose une nouvelle pièce avec des images qu’il récupère sur internet. En ce qui concerne la danse contact, improvisation qui est une pratique que j’ai faite après 81. J’avais pris des cours pour faire une performance à Nice, basé sur la notion d’équilibre et de déséquilibre. C’est un prolongement naturel du judo que j’ai commencé à l’âge de 7 ans, c’est intéressant parce que on travaille sur plusieurs aspects: le partenaire, le mur, le sol et le vide. C’est un rapport entre savoir se jeter et avoir confiance dans le rebond imaginaire ou réel dans ce jeu de ping- pong. On avait travaillé sur une armoire par exemple, qu’on avait escaladée, puis l’armoire était balancée. C’est difficile de parler de performance, mais je pense qu’il y aura des illustrations et des photos dans le livre. Pour moi, la performance est un contact, une relation avec le public que je fais participer. C’est un complément de la page blanche. Dernièrement j’ai récupéré 7 chaussures gauches que j’ai prises sur les spectateurs, que j’ai remplies de boulettes du Monde et d’autres journaux. J’ai également rempli une combinaison de moto de boulettes de papier, j’ai rajouté les chaussures et j’ai parlé du monde nomade, aveugle qui est en train d’être discrédité et de disparaître.

P.P. : Pour revenir à la performance, est-ce que vous jouez en improvisation comme la comédia del arte, ou est-ce que vous préparez comme ça se faisait dans les années 60 ?

B.M. : Oui, elles sont très construites. J’ai fait beaucoup de canevas, j’en ai fait de 24 heures, de 76 heures et maintenant j’ai tendance à raccourcir pour avoir plus d’énergie et obtenir un côté plus réactif du public.

P.P. : On évoquait cette histoire rigolote que raconte Baudrillard : chez lui, sur la table du salon, il fait un mur de briques dans lequel il aménage une fenêtre, au milieu, et il parle à travers cette fenêtre. Comment voyez-vous,-vous, le rapport avec le livre qui devient brique, élément d’architecture ?

B.M. : Je peux faire référence à un congrès de physique (à la fac de Valrose) où j’avais été invité à construire une structure de 4 m x 2,5 m x 2 m de haut. J’avais incorporé des livres que j’ai cimentés et les gens venaient avec un cutter et arrachaient des morceaux de livres pour reconstituer de façon aléatoire un petit livre. Ce qui était amusant c’était de se balader à quatre pattes. Il y avait trois Prix Nobel qui se sont amusé à jouer le jeu et qui ont crapahuté pour découvrir des bouquins de physique que j’avais placés pour eux. Ils ont arraché ou récupéré, selon qu’on se place par rapport au temps, au plaisir, à la position du corps.

P.P. : Pouvez vous nous dire où en sont vos projets de bibliothèques éphémères ?

B.M. : Pour le moment il y en a un en Chine qui avance. Je suis allé le présenter à 2 galeries à Pékin, il y a 3 ans. C’est une accumulation de tables de ping-pong sur 12 m de haut, c’est un cube au centre serré par des serre-joints. Il y a des écrans qui sont collés sur certains éléments permettant de voir le centre de la structure, qui est une bibliothèque réalisée avec l’aide d’une usine de Grasse. Elle est faite de pâte à papier représentant des livres qui vont être dévorés par des fourmis. Il va y avoir des livres en apesanteur suspendus par des tubes transparents avec des gouttes à gouttes dans lesquels seront placées des micro-caméras et des fourmis, avec toute la vie d’une fourmilière : des zones d’alimentation, de reproduction, d’eau… L’idée c’est de les faire rentrer dans les livres et qu’elles creusent des galeries internes et qu’elles en ressortent. Pendant un mois tout ça sera projeté sur grand écran. L’idée est de présenter différentes variétés de fourmis et d’associer «plusieurs ethnies de fourmis : travailleuses, ouvrières» lectrices, détentrices d’un pouvoir, d’une censure. Là-dessus on peur jouer à l’infini sur les nuances jusqu’au cannibalisme. J’espère pouvoir le faire avancer car j’ai eu l’accord d’un fabriquant de tables et je dois retravailler sur la mise en place, puisque chaque fois je fais tout de A à Z.

P.P. : Christian Artaud dit que dans votre travail, il y a double transformation. Quel rapport entretiennent donc pour vous le livre et l’objet ? Est-ce plutôt le livre qui devient objet où l’objet qui devient livre ? Qui a la primauté selon vous, le livre ou l’objet ?

B.M. : Quand je crée un livre, c’est la masse de papier, de couleur et de texte que je vais imprimer. Quand je pars d’un livre qui va être un livre interdit que je vais verrouiller, ligaturer, je le détourne. Dans la configuration du livre objet ce sera le livre qui va primer, dans celle de l’objet créé de toutes pièces, c’est le dessin, la peinture qui vont primer.

P.P. : Pour vous faire un livre, est-ce que c’est le temps que vous y consacrez, le lieu, ou avez-vous un rapport esthétique à la fabrication ?

B.M. : Il y a longtemps que je ne me suis plus consacré à la fabrication de livre. J’essaie de réinjecter une part de plaisir réel. Contrairement à bon nombre de mes contemporains, je ne supporte pas de rester dans la continuité d’une chose qui s’est bien vendue. Je ne suis pas là pour créer du beau, de l’esthétique. Je suis là pour créer des systèmes assez complexes pour déranger, pour arriver à la transmission du savoir à l’université, à l’école. Quand j’enseigne la poésie dans des écoles primaires, on travaille sur des challenges qui sont de l’ordre de l’ouïe. A chaque fois j’essaie de créer une nouvelle image de l’objet qui va être présenté, que ce soit un microcosme ou un macrocosme.

P.P : Vous travaillez à différentes échelles ; soit minuscule, par exemple les fourmis et parfois sur des projets démesurés. Pour vous quelle est l’importance de cette échelle ?

B.M. : Moi je fais les choses parce que j’ai un plaisir à les concrétiser, à les développer. Si j’arrive à tenir depuis 35 ans tous ces cheminements et à les compléter, c’est uniquement par la déstructuration des schémas que j’évoquais tout à l’heure et en réinjectant une forme de nouveauté de fabrication, comme un tampon qui pénètre dans la chair même du muscle. Il me faut ce coup de poing qui rentre dans la masse musculaire jusqu’à agiter les neurones. J’ai toujours été un manipulateur de concepts qui essaie de déplacer différentes périodes qui ne sont pas censées se mettre en connexion. Ce qui m’intéresse, c’est de faire des chantiers qui soient toujours en déséquilibre. Dans le travail du concept de bibliothèque ou le travail de performance, il y a toujours cette notion de déséquilibre.

P.P. : Vous utilisez en même temps des alphabets existants anciens ou actuels et d’autres que vous inventez. Font-ils du sens aux mots que vous fabriquez ? B.M. : Il n’y a que deux alphabets qui ont une correspondance immédiate en français. Tout le reste n’est qu’élément plastique. Mais la forme est plus ou moins la même. Il doit y avoir une quarantaine de signes de base et après je recompose à partir du noir, du rouge, du blanc, du jaune, du terre de sienne, parfois du rose indien et du magenta. Voilà : ce sont les couleurs que j’utilise.

P.P. : Vos alphabets sont-ils des lettres de sens ou des signes picturaux purement plastiques ?

B.M. : Le premier que j’ai fait est plus compliqué. Il y avait en dessous de chaque signe trois petites barres qui permettaient d’inclure des notes de musique. C’est intégrer le texte et les partitions musicales dans le même timing. Et je veux reprendre cette idée pour composer un spectacle ; ce ne sera pas de l’opéra, plutôt «Einstein on the beach, de Bob Wilson», ça se joue plus sur la durée et sur le décalage avec la représentation théâtrale classique. Il y aura une vidéo de la musique. Ce sera un énorme travail. J’ai jeté les bases mais je n’arrive pas à trouver le temps. Les 50 autres alphabets que j’ai crée ont été utilisé 1 à 2/3 fois dans chaque intervention, dans des livres. J’en ai utilisé un dans un livre qui s’appelle «un des six» en hommage à Mallarmé. Un des six côtés du cube. Ce sont des pavés de Paris que j’ai récupérés au hasard et encrés et imprimés tels quels. J’ai joué sur la construction et la déconstruction. Mais il faudrait y consacrer au moins une heure pour le déchiffrer, l’aborder de façon intéressante.

P.P. : Lorsque vous travaillez sur des alphabets qui n’existent pas, vous dites qu’ils n’ont pas de sens particulier. C’est un choix complètement aléatoire ?

B.M. : C’est comme une «gerbe». C’est comme quand on est malade, c’est une overdose qu’on a à l’intérieur du mental ou de l’estomac. Ca passe par le truchement de la main, c’est plus fort que moi, je suis obligé des les aligner. Puis il me faut le temps de les noter soigneusement. J’en avais construit un avec Gilbert Lascault, un autre avec C. Artaud, un avec Joël Hubaut. Ce sont des livres dans lesquels à chaque fois il y a une création d’alphabet bien spécifique.

P.P. : Barthes avait distingué l’écrivain de l’écrivant. Pour lui celui qui écrit sur quelque chose est un écrivant : un roman policier est forcément de l’écrivant à cause dus suspens. Tandis que l’écrivain écrit la langue pour la langue. Et vous, vous parlez d’écriteur… Pourriez vous nous dire où vous le situez cet écriteur ?

B.M. : Pour moi c’est une destruction de la langue au sens où je la reprends en marge ; on m’a souvent associé à un artiste marginal. C’est vraiment une image qui m’est pénible. Depuis 35 ans il me semble que j’ai fait un peu plus que mes preuves. Moi ce qui m’intéresse c’est de signifier du nouveau à partir de la création de métalangage et également de l’inscrire dans une destruction. Dans écriteur il y a tueur, mais c’est voilé. Personne ne l’a évoqué parce que personne n’a jamais osé me poser la question, mais cette mise à mort en tauromachie, pour moi c’es une mise à bas d’une langue inerte et c’est m’insuffler au centre des molécules pour faire imploser la langue, pour la réinjecter dans une autre dimension, dans l’imaginaire.

P.P. : Parlons du lecteur. Le livre est menacé par le numérique (disparition du livre). Est-ce que le livre et son rapport au numérique est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout ? Ou y voyez vous, là aussi un chantier à venir ?

B.M. : Ca m’intéresse. Je n’ai encore rien mis au point mais j’y travaille pour des installations. Notamment avec des capteurs sensoriels qui vont actionner l’apparition et la disparition d’images qui seront remontées ou mises au ralenti. Le public va enjamber ces capteurs et va automatiquement déclencher une overdose de sons ou une disparition de sons. Donc c’est le rapport au corps qui va une fois de plus entretenir la liaison avec la globalité de l’installation. L’apparition du numérique là dedans me permet, par exemple dans le concept «jeu d’échec» une relation très efficace l’installation qui va durer un ou deux mois, que je souhaite réaliser dans 1 ou plusieurs musées en 2010 et 2011. Il y a l’apparition progressive du numérique mais c’est un apprentissage. Ce n’est pas quelque chose de naturel.

P.P. : En voyant certaines de vos œuvres, on ne peut pas ne pas se demander si vous avez un certain plaisir à donner un objet au spectateur qu’il puisse apprécier sans savoir pourquoi ?

B.M. : Je pense qu’il y a tellement de sensibilités différentes que l’idée d’offrir la séduction ou le plaisir, et il me semble un peu simpliste de la réduire à un déterminisme de ma part. Non. Le travail est présenté de façon neutre quelque soit le pays et le public. Non, pour moi il n’y a pas de plaisir particulier sauf dans les performances car là il y a un contact avec le public. C’est vraiment un jeu, un «je, nous». Là il y a quelque chose qui est de l’ordre de la séduction. Mais pas dans une œuvre qui est présentée, ça, ça m’échappe complètement.

****

Vingt-quatre notules désordonnées

ou Aux mots noyés dans la peinture… ou Cors morts à remettre en oxygénation. ou intervention insensée. ou Par association d’idées, Monsieur Freud… ou Une fois encore, 24 chapitres ! ou Le livre hypothétique. ou De ce que beaucoup c’est bien peu si c’est tout.

Marcel Alocco

1 Tentative de fouille archéologique dans les œuvres de Bruno Mendonça. Etagées, feuilles sur feuilles. Etagères. Mots coincés entre, ense- velis dans les matières.

2 Définitions : l’art plastique en fait des matières, la littérature est faite de concept. On passe de l’un à l’autre par des gués. Gare aux crues.

3 Humidité. Des algues. Du riz qui doit être gluant. Rapport à l’eau, à la glace, à ce qui coule : le lac, le glacier, les glacières, les failles dans la falaise qui mènent les eaux vers la mer. Jusqu’au livre, qu’on suppose humides, présentés sur une corde comme linges à sécher (dans un poulailler !).

4 Est culture tout ce qui n’est pas naturel. Tu donneras un nom à toute chose. Paradoxe de la bibliothèque insérée dans la nature : l’humi- dité pourrit. Retour du conservé dans la matière brute. On sélectionne le meilleur du dégradable pour avoir du terreau. Cycle terre, arbre, papier, puis terre, et arbre, et papier et puis…

5 Drôle de miroir sans tain : on n’y verrait pas au travers, et chacun n’y percevrait qu’un très vague fantôme de sa propre image. Fragile rétine et une vie insuffisante pour faire la mise au point . 6 Les mots dans la peinture savent-ils nager ? Il faut s’empresser de les tirer de là. (Re)mettre les mots en libre circulation. Dans des phrases. L’objet plastique comme détonateur. (pourrait s’écrire «plastic»…)

7 L’œuvre, comme tout propos plastique, pour provoquer la parole : œuvrer pour les points d’interrogation; ou comme disent les enfants en réponse aux «pourquoi ?» : «pour faire parler les curieux».

8 Le point d’interrogation est le propre de l’homme.

9 Les livres fermés, clos. Formes et objets livres, mais textes invisibles. Livres interdits d’ouver- ture. Comme si nous retournions à une archaïque culture orale. Il faudrait plus d’esprit que de lettre. Oui, mais…

10 Ou Textes Pétrifiés (ardoises gravées). Comme fossiles de naissance. En lutte contre l’oublieuse mémoire ? Bruno Mendonça grave. (Verbe ou qualificatif ?)

11 Collés, ligotés, enserrés, compressés, cloués, noyés surgelés, en bois, en pierre; faits et figés. Le noir absolu. Ou bien, sur un autre rivage, lumineux, rêves à faire. Rêves à lire. Lecture : Dans Mendonça j’entends Man-dom- ça. Jouer à traduire : Monsieur du ça.

12 Même ouverts, indéchiffrables, ne livre(nt) pas leur(s) code(s). sans autre code peut-être que ce devrait, que ce pourrait être codé. Dans l’étouffant silence ombré des biblio- thèques d’antan…

13 Objets de sens, mais cryptés, obturés, celés : signes sans code, à déchiffrer à chaque expé- rience d’un vécu, à l’intuition, comme la piste que suit le traqueur; signes plastiques isolés dans leur entassement, dépourvus d’articu- lation(s), de contrainte syntaxique. Articuler : le coude, le poignet… Le langage.

14 Lorsque la tonalité serait traduite en mots, plus rien ne serait désigné. Le désordre insignifiant du dictionnaire. Plus le dictionnaire est gros, plus il y a des sens, moins il a du sens. Trouver La paille. Mais quelle est La paille dans une meule de paille parmi les meules de paille ?

15 Ce n’est pas ici l’expression de l’amour des livres : ou bien est-ce la part de haine dans l’amour, ou bien encore, autrement dit, relation sadique ? Faire son Sade : jouir au livre jusqu'à sadisfaction.

16 Combler une absence, un désir d’avoir (d’avoir de l’objet ou d’avoir de la connaissance ?) : Jouer à l’avare avec cette fausse monnaie. Etienne de La Boétie disparu, Michel Eyquem de Montaigne aura le projet fou de lui redonner présence dans l’écrit “J’iray autant qu’il y aura d’ancre et de papier au monde”. Mais le même ajoute “l’escrivaillerie semble estre quelque symptome d’un siecle desbordé”. (Essais, De la vanité, Livre III, chapitre IX).

17 Toujours floué, courir après ce que cache la jaquette, comme Dom Juan après ce qui est sous la jupe. Le livre lu, ou simplement écrit, n’aurait plus de mystère. “Le vierge, le vivace [...] sur le vide papier que sa blancheur défend”, ... ou la poubelle.

18 La bibliothèque comme poubelle. Arman, inventeur de poubelles, en afait une œuvre; mais l’a pudiquement dite “accumulation”.

19 De l’accumulation. Définition étymologique de la bibliothèque : armoire à livres. à l’origine, un coffre. Devient tout espace de rassemblement, d’entassement. Trop plein, inaccessible, donc équivalant au vide. Lieu de la satisfaction du nombre par le nombre, mais lieu d’impuissance et de frustration à tout posséder, de la chose et des pensées. Mais au bout : Nous nous conten- terons de peu. (Nous pouvons compter soixante et onze fois l’expression “se contenter de” dans les romans de Balzac).

20 Comme Internet. Les dés sont pipés. On ne trouve que ce dont on connaît l’existence. Ou, plus difficile encore, ce dont on est capable de faire l’hypothèse qu’il existe. Le règne de l’apparence, parier sur l’apparition. Internet ou La Grande Poubelle du Vingt-et-unième Siècle ?

21 L’humanisme ridiculisé, l’offre au consom- mateur supplante la proposition à l’amateur. Par pudeur (ou peut-être objectivité ?) on ne dit pas “l’amoureux”.

22 J’avance dans les notes, et j’ajoute parfois une ligne aux titres potentiels. Titre accumulatif de cette intervention insensée. (Accumulation, bibliothèque, ou bien... poubelle ?)

23 Un jeune Roumain fouille les poubelles de l’immeuble bourgeois, et en tire des objets. Un voisin lui dit que si c’est pour en être réduit à ça, il pouvait aussi bien rester chez lui. Désignant les conteneurs, il répond : “Mais chez nous, il n’y a même pas ces poubelles”.

24 Stendhal disait qu’il écrivait le livre qu’il cherchait en vain chez les libraires. La bibliothèque idéale (dit-on) comprendrait une trentaine de titres. (Ce on-là est douteux). En une vie, (on le dit) le bon lecteur lirait environ cinq mille livres. Restent toujours les vingt manquants que nous espérons lire demain. Mais ne seraient-ils pas déjà fossilisés, tous ?

****

Enquête sur les Bibliothèques éphémères de Bruno Mendonça et leur ordre caché

Christian Arthaud

Parce qu’elles contiennent l’infini, parce qu’elles englobent tout l’espace possible, réel ou rêvé, parce qu’elles font tenir le temps à notre merci, parce qu’elles sont la clé du savoir, passé et à venir, enfin parce qu’elles font tenir le temps à notre merci, parce qu’elles sont le théâtre des transformations profondes et des naissances à soi-même, les bibliothèques mobilisent notre imagination comme aucun autre lieu, comme aucun autre objet. On y fait retraite. On y trouve en réserves dans l’attente d’être découverts, compris, décryptés, salués, de bien mystérieux signes. Tout semble indiquer que cette entité étrange, ce trésor d’intelligence est à la mesure de notre ignorance. On y décèle quelques paradoxes : dans le même mouvement qui nous fait entrer en elle, nous en sortons, nous nous extirpons des contingences et nous abandonnons à la méditation suave. L’immobilité du rayonnage est pesante des questions fondamentales qu’il supporte, mais son poids nous est léger dès lors que la réflexion touche au cœur de notre souci. Si on peut déterminer ce qui se conserve là, matériellement côté, chiffré, inventorié, comment nous est-il possible d’évaluer la connaissance qu’une bibliothèque génère, comment collationner la rêverie qu’elle fait naître ou enregistrer les fictions qu’elle suscite ? Quel divin emprisonnement que ce moment de parfaite communion avec une phrase, un plan, une odeur, une situation romanesque, un silence en fin de vers ! L’enfermement y est délectable, certes, car il n’y a plus de clôture. La vie danse à la lumière de ce que l’on trouve. L’édifice de la bibliothèque sera une métaphore de l’intériorisation absolue et l’armoire à livres sera l‘image de ce qu’on emporte avec soi. Possession improbable et propriété inaliénable. Richesse secrète. Quête de l’inaccessible. Voyage intime. Rencontre infernale. La «bibliothèque comme dragon», pour reprendre l’expression de José Lezama Lima.

C’est le feu de l’instant qui nourrit Bruno Mendonça. Les arcanes, les règles, les lois qui règnent en ses œuvres d’utopie et qui les structurent sont autant d’empreintes laissées par des fantômes qui nous conjurent de fuir le chaos et la mort. Bruno Mendonça croirait en quelque sorte au sdalut par la gnose, l’unique et introuvable connaissance qui, en se divulguant, se dérobe à la vue. Son ambition est haute, dès l’origine : il confie à Jean Fornéris le 20 mars 1974 qu’il pense avoir trouvé «une nouvelle définition de l’expression élargie et par là (belle utopie) de la communication». Bruno Mendença a depuis, dans cette entreprise, beaucoup compulsé, beaucoup relié, y allant de sa personne. Compulsivement. Religieusement. Il a ainsi mis en œuvre une grande quantité d’informations, d’anatomies, de matières de typographies, de répertoires, de sensations. Il a composé avec la fragilité intrinsèque du papier et de l’imprimé pour fabriquer des objets solides, imperméables, sombres, non photosensibles. Il a composé avec la précarité de l’écriture et l’appauvrissement des langues pour proférer des paroles magiques et assembler tous les registres de la poésie. Et le voici projetant de construire des bibliothèques éphémères, d’échafauder des banques de données rendues à leur dimension onirique, de gréer des situations complexes où les lexiques et les grammaires libèrent leur pouvoir émotif. Un simple déstockage de mots et d’énoncés inusités, et c’est une nouvelle langue qui apparaît. Une simple accumulation de styles et de genres, et c’est un monde ouvert qui s’impose. Sans bord, toute bande déroulée, liste achevée. Je me substitue au pilon. Il y a une notion sous jacente qui prévaut au geste de l’artiste : ce que révèle un ouvrage est sacré. Sa destruction est tabou. Nos relations avec le livre sont d’ordre primordial. Un sacrifice est en jeu.

La Presse

J’ai toujours perçu Bruno Menconça comme un homme pressé. Je le revois descendre de sa moto et, dans ce silence si particulier qui suit l’arrêt du moteur , filer à son atelier pour concrétiser l’idée qui, pendant le trajet, lui semblait devoir apporter la meilleure solution technique au problème du moment. J’entends ses paroles se précipiter jusqu'à mes oreilles, happées par l’engouement pour tout ce qui peut advenir des défis lancés à soi-même. Paroles rapidement épuisées et plus rapidement encore ravivées par leur propre substance verbale, formules magiques plus qu’argumentaires, langages imaginés pour permettre et nourrir une œuvre. Un mot appelle d’autres mots. Un son appelle d’autres sons. Un signe appelle d’autres signes. Je l’écoute tenter de maîtriser le flot d’images qui s’inscrivent oralement comme dans un rébus. Bruno Mendonça, quand il évoque ses travaux passés, ses livres actuels, ses gravures, ses peintures, ses performances ou ses projets me semble conduire une joute ou l’adversaire serait le temps. Pressé de commencer et pressé de finir, pressé de passer toujours à l’ouvrage suivant, il ne ménage ni son ardeur ni ses capacités physiques pour aller au-delà de ce qu’une méthode lui assigne ou de ce qu’une technique le contraint à faire. Je le sens animé par le désir d’embrasser ensemble toutes les possibilités qu’une entreprise l’autorise à mettre à l’épreuve.

Cet empressement est toutefois mesuré, pensé, il s’agit en quelque sorte d’être toujours en position de recherche de vitesse, pour ne pas laisser perdre le bouillonnement créatif qui surgit sans cesse, pour vivre en son tumulte permanent. Bruno Mendonça ne se hâte pas pour rien : il fabrique avec une patience d’ange ses compositions abstraites, ses lavis, ses objets mémoriaux. Il ne compte plus ses heures, il ne s’arrêtera pas : il pousse le souci de la perfection dans la réalisation technique au point d’oublier le cycle des jours et des nuits. Il met un point d’honneur à conférer à son œuvre une qualité qu’on pourrait dire artisanale et l’associer ainsi à celle des compagnons, des menuisiers et charpentiers au savoir-faire patiemment reconduit et affiné. Cet homme pressé est entièrement mobilisé par l’aventure de concevoir ce qu’on pourrait appeler des archives hors du temps, objets et dispositifs sortis d’un atelier-monde où la presse tient une place centrale.

Certaines actions menées par Bruno Mendonça montrent combien il vit comme un impératif à devoir suspendre le temps, à faire remonter un fond originel, animal. Avant l’histoire (avant l’écriture), qu’y a-t-il ? Il faut savoir que l’art est l’art de ne pas savoir, que seule l’intuition frappe juste. Les présupposés iront droit au panier. L’interrogation seule compte, avec son vertige. La signification profonde émerge comme par inadvertance. On forcera les moyens, pour leur faire dire plus qu’ils ne peuvent, quand la fin est, de toute évidence, se dérobant, manquante. Ces actes seront inscrits, plus qu’écrits, gravés plus que peints. Ils ne constituent pas seulement une surface mais ils sont la matière même des œuvres. Ils expriment une durée qu’on ne peut étalonner. Ce sont avant tout les signes biographiques d’une obstination face à l’énigme. Faits et gestes

Bruno Mendonça a fait l’expérience du noir. On pourrait penser que c’est là un événement fondateur : rester à l’intérieur d’une grotte, sans lumière, sans repèr, sans liaison avec l’extérieur1. Qu’est-ce qu’on voit quand on ne distingue rien ? Comment le corps réagit-il à l’obscurité, à l’espace clos retiré, intériorisé ? Qu’en est-il ici des chronologies qui façonnent notre existence au sol ? Le gouffre : vivre sa mort, considérer sa décomposition psychique, mimer l’inhumation pour en retarder l’avènement brutal. L’accom-modation des yeux et de l’esprit provoque-t-elle une métamorphose ? En est-il sorti comme rené, doué en quelque sorte d’une seconde vie, celle de l’artiste qui doit alors naître ?

Bruno Mendonça a fait aussi l’expérience de la fusion du noir et du blanc, de l’écriture et de l’image, de la durée et de l’instant, de l’infime et du monumental. Il a couvert des feuilles de mots minuscules que l’on peut lire, décrypter, regarder, formant une image que l’on peut saisir, dont on peut se délecter. La ligne est celle des tracés et des rapports sémantiques et non pas seulement celle du dessinateur, cette ligne qui s’enchevêtre, se répète, se multiplie, se condense, se dissout dans la blancheur de la page. Je me rappelle le déroulement insensé des rubans de papier au fil d’une graphomanie concentrée, précise attentive : happening silencieux et grouillant d’une parole venue de l’inconscient, du rêve éveillé, d’une hypnose voulue2. Le noir, le blanc, leur combat, Bruno Mendonça le réactualise chaque jour poussant le premier pion sur un échiquier. Attaquer et défendre, défendre et attaquer.

Bruno Mendonça a fait aussi l’expérience du saut dans le vide que représente tout «event», cette circonstance critique qui capte les projecteurs, qui capture l’information et qui captive les spectateurs. Défi, exposition risquée à ce qui n’est pas prévisible, scénario minutieusement préparé se muant en improvisation secrète, action convertie en poème en trois dimensions. L’occasion devient une ressource pour vivre un moment différent, hors du timing convenu. Le site et l’environnement suscitent la prédation d’éléments qui interviendront au cours du show. Je revois un homme à la fenêtre, suspendu, éclairé, agir, apparaître puis disparaître3. Je revois une moto faire une entrée fracassante dans un théâtre4. Je revois le maître d’Echecs, le corps recouvert de bandelettes, se mesurer à une quarantaine de joueurs perplexes et les battre. Bruno Mendonça a fait l’expérience de la colère, une colère contre la palette5. Il n’en peut plus de la couleur. Il veut leur peau ; il veut les réduire à leur essence première. La curiosité décorative, l’esthétisme, le coloris, l’harmonie colorée, la virtuosité des rapports de masse et de formes, ce fétichisme qui marginalise la question posée par tout artiste sur la cruauté de la condition d’homme, cette édulcoration dans la joliesse, attisent ses foudres. La démonstration vaut métaphore : la palette (du transporteur) sera détruite à la hache. Si la couleur perdure, c’est pour manifester une vérité intrinsèque, quasi scientifique, vérifiable, rationnelle. Elle doit être ainsi. Couleurs du sang, de la nuit, de l’épiderme. Lumières pigmentées. Humanité. L’exaspération devant toute forme d’enchantement est telle qu’il lui a fallu d’abord montrer qu’il ne tentait pas de séduire mais qu’il expulsait une matière à la fois verbale et visuelle comme si une nécessité corporelle en était la cause. Mémoire de la salive, mémoire du geste. La mémoire est conquérante. Elle fait ressurgir des notations oubliées, des registres perdus. Il y a impatience dans le labyrinthe. Il faut sortir. Bruno Mendonça a fait l’expérience du lieu hors de tout lieu. Sensible à la topographie, il invente les cartes d’une contrée reliant le sud et le nord6. Il construit des tableaux qui sont autant de paysages mentaux, des réseaux de tensions, des lignes de partage, des espaces saturés de codes et de canaux, de veines et de fibres, de rivières et de montagnes. Séries sans fin, structures sans bords, langues du rêve, motifs illisibles, canevas de la multitude humaine. L’information passe par une myriade de tubes qui s’entrecroisent, se prolongent, se coupent, se répartissent le vide. Le dépistage commence. Je revois l’esprit du lieu (de circulation) qui l’anime lorsqu’il choisit pour une bande vidéo un pont de fer menacé par les falaises de la basse corniche7. Je le réentends décrire tel volcan, telle île, telle ville comme des supports, préexistants à lui, mais exactement adaptés à son désir d’y inscrire son passage.

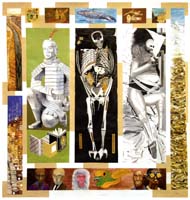

Bruno Mendonça a fait l’expérience du portrait sans nom. Il a certes depuis longtemps réalisé des planches d’écorché, de visages au derme décollé, des visages osseux, des visages nerveux, des visages sanguins : «sang sur». Mais ces figures portaient l’universalité dans l’unicité et la fixité de leur silhouette. Leur face emblématique était réduite à n’être qu’un point d’appui pour le jeu des lettres. Rayonnements, radiations, bandages.

L’identité serait-elle une torture ? Mise à mort du nom, supplice capital par ponctions. La lettre jouit du plus grand pouvoir par une relation incestueuse qu’elle entretiendrait avec le sens8. La lettre n’est pas la parole, n’est pas encore la parole. Ce qui se grave avec elle est une parole en puissance, un potentiel, avec annonces, signaux, chiffres : une tête sans emploi particulier, la tête de quelqu’un qui sait qu’il n’est pas le jouet du hasard. Un Malraux ahuri, un Mao abasourdi, une Virginia Woolf anéantie, etc. tous foudroyés par la parole qui a surgi d’eux. Je pense ici aux figures expressives qui tapissent les pages d’un projet de livre à bulles de paroles et portrait interloqués, de quoi créer une bande dessinée9, où l’identité de chaque personne portraiturée est mise en jeu, par le dialogue qu’elle entretient avec les voisines et par l’anonymat qui guette chacune d’elles.

Les portraits semblent génétiquement modifiés. Ethnies différentes, origines sociales repérables, époques vestimentaires reconnaissables, messages d’affirmation parmi les autres et non malgré eux. Certains se ressourcent les yeux fermés. Les traits des visages révèlent une peur longuement endurée; ils sont la marque d’une épreuve et d’un détachement. L’ espace du livre

Ces facettes de l’artiste ne nous éloignent pas du Livre mais au contraire nous incitent à y retourner, car le mythe intimement vécu de la Bibliothèque parcourt l’ensemble des activités de Bruno Mendonça. Le Livre est le recueil de toute la singularité de son auteur. Même dans la foule des auteurs, un auteur est exceptionnellement seul, et fait le vœu que s’instaure une relation primordiale avec un lecteur, inconnu et qu’il connaît néanmoins mieux que quiconque, puisqu’il est son semblable, son alter ego. A l’aveugle, l’artiste fait la rencontre de ses amateurs. Il agit à l’égal d’un poète qui lance son cri, plus ou moins ensorcelé, imprimé sur des feuillets qui ne voient que rarement la lumière du jour. Le happening exhibe aussi très souvent un handicap majeur, constitutif, comme si la déficience comportait en elle même une chance, un possible. Pour le jeu de mots : on ne libère l’énergie vitale que si on se livre. Totalement.

Le créateur a besoin du rituel de l’écriture pour mettre en forme son dessein utopique. Il lui faut le rapport affectif à la collection d’ouvrages savants, techniques, littéraires, pratiques pour détenir par contagion leur force révélatrice. Je revois la maison de livres érigée comme un igloo de la connaissance10 et je relis ce que Bruno Mendonça écrivit sur une page que lui tendait Jean-Pierre Giovanelli : «Se coucher et se taire, prendre cent trente six livres format 10 x 18, les entasser l’un au dessus de l’autre à partir du sol sur une hauteur de 49 centimètres et sur une longueur de 2 mètres et sur une largeur de 60 centimètres, disposer autour de ce matelas culturel des fils de fer barbelés sur une hauteur de 2 mètres et se coucher avec 3 couvertures , un marteau, un chapeau et un stock de nourriture et puis attendre.»11

Bruno Mendonça fait le Livre au delà du Livre. Bien évidemment l’objet, le livre tel qu’on peut le manipuler, le prendre en mains pour le feuilleter, tenter des incursions hasardeuses au fil des impressions, voire, en lire du début à la fin le texte contenu, c’est à dire entrer dans un univers duquel on sera captif un certain temps, cet objet du désir donc le fascine, le retient aimanté, l’accapare certes, mais c’est d’abord ce qui, à partir du Livre, ne peut être pensé, mesuré, pensé, prédit, ce qui déborde, ce qui continue dans le silence d l’imagination, ce qui perdure dans la médiation solitaire, bref tout ce que génère le Livre hors de sa matérialité (et portant indissociable d’elle) qui l’enjoint à poursuivre un travail sur les possibles de ce support. Le Livre, dans son sens commercial courant, comme généralement les produits facturés, se présente de manière relativement neutre, impersonnelle, le fabricant ayant séparé le texte de son moyen de reproduction, supposant que le sens réel de son acte (et l’intérêt de son industrieuse activité) intervient avant, dans la qualité du texte et après dans ce qu’en fait le lecteur. Mais tout mécanisé qu’il est aujourd’hui dans la conscience du consommateur, le Livre reste empreint d’une forte charge émotionnelle (souvenirs d’enfance, un oubli irréparable, cadeau d’exception, source de la connaissance et ressource du rêve) qui rend chaque exemplaire unique, quelque soit le nombre de copies envahissant les rayonnages des librairies et des bibliothèques. Cette unicité, Bruno Mendonça en accuse la force en établissant, dès la conception de son projet et jusqu'à son terme, un corps – à – corps avec les éléments constitutifs du Livre.

Il construit sa page, il crée des polices de caractères, il invente ses alphabets, il mélange ses couleurs, il trace ses signes, il grave son geste, il couvre tout l’espace de telle sorte que le support n’est plus seulement le support, et que l’intervention de l’artiste n’est pas étrangère à la matière sur laquelle elle produit une forme, comme si la fusion d’un sujet et d’un objet était la condition nécessaire à l’apparition de toute image possédée par la vérité. L’originalité est une aventure reconduite à chaque fois. Elle se gonfle des expériences déjà faites, elle se vide assi bien, un peu comme quand le même motif répété à l’infini se perd et devient un fond inexistant, un peu comme une leçon impossible à entendre. Le Livre est ainsi le document authentique d’un processus d’authentification. Tout concours à stipuler que ce qui s’y joue va de l’identité de son auteur, de son destin également, car s’y succèdent, s’y accumulent les preuves irréfutables d’une singularité absolue, d’une présence manifeste. Prototype, l’objet créé par Bruno Mendonça induit une culture à venir, des langages à comprendre. Vous êtes dans le pli du savoir, là où l’intuition profonde s’expose, dans sa hardiesse première, irréductible au simple jeu des lettres et des textures.

Le Livre n’est pas essentiellement le dépositaire d’un vécu passé. Il n’est pas la traduction des sentiments nés d’une confrontation à quelque situation dans le monde. S’il peut être le dépôt des sédiments physiques et intellectuels («cortext») de son auteur, c’est qu’il porte en lui la promesse de faire advenir ce que ni les mots constitués ni les figures reconnues ne peuvent représenter. Se libèrent alors des voix d’en bas, des choses méconnues, des réseaux sous-jacents, des combinaisons oubliées, des dépliages révélateurs, des incongruités démonstratives. Le Livre s’est donné une nouvelle forme. Il est devenu autonome. Son usage a proliféré chez l’artiste au point de d’inventer un nouvel art. Sa pratique s’est accentuée jusqu’à métamorphoser tout objet (cuillère, boomerang, flèche) en Livre et tout Livre en objet (brique, mur, toit). Une esthétique inédite a vu le jour, qui fait du manuscrit illisible que constitue le monde où évolue l’espèce humaine un espace ouvert, vibrant et vivant dont le Livre serait le vecteur, le modèle, le principe, son mode d’apparition à nous. On aura donc compris que ce n’est pas tant l’objet «culturel», sociologiquement repérable dans le consumérisme ambiant et dans l’occupation des loisirs des contemporains qui occupe Bruno Mendonça mais l’image intériorisée que chacun de nous a de ce réceptacle aux pouvoirs insoupçonnés. Ce volume rectangulaire (conçu à priori par la ligne droite comme par l’angle droit) a été investi par des démons : dans l’imaginaire collectif, une malédiction s’attache au Livre, qui n’est alors que le fruit suspect d’une machination qui conduira à notre perte ou d’un savoir présomptueux que les dieux, ces sages, sauront punir. Pour se mesurer au Livre, il faut espérer beaucoup en son pouvoir bénéfique, et Bruno Mendonça a tôt fait de ne concevoir que cet aspect du vieux grimoire empoussiéré. En véhiculant l’inscription humaine à travers les siècles, le livre est une source se renouvelant sans cesse pour la survivance d’un culte, celui qui fait du monde un reflet de soi, celui qui fait de chacun une image de tous. Codex, stèle, planche, peau, rouleau, tige, panneau, etc. : la magie opère, le Livre nous parle.

On pourra observer que chacun des livres fabriqués par Bruno Mendonça agit tel un «mutus liber», nous muant en alchimistes expérimentateurs, transformateurs impénitents de la matière première. Nous voici sur la piste d’un trésor intimement caché, engagés à faire du hors texte.

Les signes se confondent à la nature ; la nature elle-même est un immense signe. Les temps superposent des langues, emprisonnent des traces, résonnent d’une multitude de dialectes, entassent les comptes, les calendriers, les graphes. Tout cela forme une épaisseur, un limon , la boue solidifiée de notre histoire, une bibliothèque universelle. Les œuvres de Bruno Mendonça nous disent cela, que nous sommes compris dans la masse, enveloppés, couchés dans le magma refroidi. Les prélèvements qu’il éxécute sont des puits sans fond dans notre inconscient. Il échantillonne, il attribue, il signalise, il indique, il marque, il reproduit, il caractérise, il représente, il appose, il paraphe, il signe, il griffe, il scelle : il écrit. Un flux cosmique, élémentaire, a pris corps dans ses travaux. On ne saurait dire d’où, de quand, ils émergent. L’ère archaïque devient chez Bruno Mendonça aussi bien un présent tout à fait actuel alors que les produits d’une époque manifestement récente sont scrutés comme d’étranges restes archéologiques. S’agit-il d’un regard politique sur notre civilisation ? Le savoir a ses limites et Bruno Mendonça en souligne la proximité avec l’ignorance. Mimes, simagrées, imitations, parodies, singeries et autre simulations mettent en question les critères sur lesquels s’appuie un rationalisme étroit qui fait de la pensée un hôpital à idées, où toute vision est impersonnelle, où toute notion est aseptisée, où toute opinion est lissée. A cet univers que mentalement on peut définir comme blanc, uniforme et froid, Bruno Mendonça se sent contraint de répondre par le nombre(indéfini de systèmes), le noir (les incursions dans l’innomé), le multiforme (rien ne reste en place), la fissure (trouée dans le mode habituel des perceptions), l’ouverture (tous les sens sont aptes), le rouge (le liquide vital). L’artiste, donc, seul, insatisfait, poursuit l’enquête.

Le livre mis en espace

Bruno Mendonça s’est doté d’une méthode qui consiste à couvrir l’espace d’unités de valeur que sont les lettres, souvent assorties d’alphabets inventés, unités minimales édifiant des lignes, des phrases, des paragraphes, des chapitres, autant de logographies (les toutes premières proses de l’Histoire) qui fileront jusqu’à s’empaqueter et s’amonceler, parvenant ainsi longtemps après à devenir un matériau. Ce matériau, corpus expressif et métamorphique, hétérogène, apparaît sous tous les aspects possible, solide (bois, pierre, métal), liquide (eau, encre), gazeux (air), fibre, feu : inclusions de texte, occlusions, exclusions créent un phénomène étrange de lecture d’une signalétique qui se dérobe et s’expose en même temps, qui se dévoile et se rétracte à tout jamais. Nous n’avons accès qu’à la surface des choses. Il nous faut croire aux vertus de l’épigraphie que l’artiste nous somme de maîtriser pour tenter d’y voir clair. L’application du scribe est diabolique pour nous appâter et nous jeter aussitôt dans les méandres de nos insuffisances. Aux périls du corps, il s’abandonne au jeu secret des mots incantatoires, des combinaisons mystérieuses, des scansions, des exorcismes, des lancers rituels, des rythmes et de mythologies personnels, des conjurations. On devine les sens à parcourir, on projette ses attentes vers ce qui scintille, imperceptiblement la lumière se fait, on plonge dans les dangers de la révélation, pour apercevoir, pour voir, pour concevoir, pour savoir, pour pouvoir, pour décevoir même, et pour mémoire on note qu’ici s’est produit cela et que là rien ne s’est produit. Créative méthode de Bruno Mendonça, qui nous délivre de toutes les infirmités, celles de la main et celles de la tête. Ses œuvres, souvent inqualifiables autrement que scripturales , écrites en trois dimensions, textes objets, bibliothèques virtuelles, transmettent en quelque sorte l’intransmissible, à travers l’aura du livre impensé.

L’extension du domaine livresque au monde n’est pas simple agrandissement. Ce n’est pas un report littéral du volume le plus petit vers le plus grand. La conception est plus ambitieuse, car elle fait de tout être et de toute chose un élément substantiel du Livre. Nous participons à la rédaction générale du récit de l’humanité. Dans ce grand chaos et ce grand fracas, ça bouillonne. Tout y est minuscule et indispensable. Nous ne manipulons plus les ouvrages : nous sommes intégrés dans l’ouvrage universel en cours d’écriture. Avant nous, après nous, la narration coud son tissu de mensonges. Nous sommes des instruments et des démiurges. Cette visée n’est pas globalisante car aucune instance n’est concevable par Bruno Mendonça, qui préfère imaginer des solutions ouvertes, des mutations, des situations complexes des croisements, des dispositions proliférantes, des disponibilités.

Les projets de Bibliothèques éphémères présentent des ordres cachés et des désordres visibles : ce serait une maquette de la société, avec ses anachronismes, ses prémonitions, ses conformités, et ses déviances. Au défi de la nature, Bruno Mendonça place ses projets comme s’ils allaient se régénérer à son contact, comme si les parties devaient s’interpénétrer, éléments et aliments, règnes végétaux et minéraux. Un phénomène de contagion savante permet de survenir. Dans le silence d’un cratère, dans la nuit du désert, dans l’éloignement et la solitude, enseveli sous terre, ce qui fait signe pour soi fait signe pour l’autre. La dégradation même est la source d’un renouveau ou plutôt d’un déplacement dans l’esprit de celui qui appréhende de telles topiques utopiques. L’univers comme médium. La matière – écriture s’est propagée. Respirer : autant dire la vie brève d’une galaxie. Il s’agit là d’une performance hors d’écran, d’une création hors mesures. Aucun cadrage ne pourra contenir toute l’image d’un projet de Bruno Mendonça. Il n’y aura guère que le plan esquissé pour ne pas déborder et permettre ainsi de loger dans l’imagination du lecteur sa puissance évocatrice, son appel du large. Les plans contiennent l’innombrable. L’interrogation sur ce que nous sommes n’offre pas la quiétude mais garantit un instant de vertige. Tout est permis pour communiquer véritablement l’énergie vitale qui nous habite, et Bruno Mendonça s’y attache avec rigueur. Livres roulés, troués, en piles, en colonnes, collés, vissés, fusillés, interdits, à géométrie variable, etc. L’artiste nous interroge sur ce que nous lisons quand nous lisons, quand nous effectuons cette opération banale : la lecture. En nous empêchant d’entretenir avec un texte une relation de plaisir (du sens !) il nous force à aller ailleurs, à chercher une autre issue à cet acte de lecture (si obsessionnellement rivé au connu) et ainsi à tenter des comparaisons inédites, des combinaisons imprévues. Les hiéroglyphes parlent donc. Le braille saute aux yeux. Les radiographies s’éclairent. L ‘homme moderne, malgré ou à cause des phénoménaux moyens de production, de diffusion, de distribution, de conservation, apparaît alors comme un être mutilé, une gueule cassée, un corps inabouti, un intellect corrompu, une sensibilité étriquée. Heureusement, il y a un art de lire.

Lire dans une bibliothèque éphémère de Bruno Mendonça : parce que les conditions de lecture sont compliquées, voire périlleuses, elles impliquent plus que le lobe du cerveau dévolu habituellement à cette capacité. Elles impliquent la totalité organique d’un corps, un imaginaire à l’affût, une propension au jeu, un goût du risque et un malin désordre qui rendront accessible le message. Parce que c’est impossible, ce sera possible ! L’utopie de Bruno Mendonça tient à ce subtil pari sur la posture du lecteur devenu exigeant, mobile, neuf à chaque instant. La mémoire ne devrait pas servir à emmagasiner des choses pour les reproduire mais à multiplier les situations pour les vivre. La fonction de l’artiste est ici exaltée par l’idée qu’un profond bouleversement psychique s’opère lorsque l’on est confronté à son œuvre. La simple compréhension, non plus que le contentement esthétique, ne pouvant contenir l’événement, car cela en est un, on se laissera conduire par les allusions tracées, par les alluvions déposées, par les fils offerts à l’inspiration pour lire en tout sens et le faire sien. Bruno Mendonça invente une géophysique de la bibliothèque à venir. Une géopoétique du Livre. Une géostratégie de la lecture. Nous voici aux mines pour extraire le minerai de la parole ; nous voici dans un champ à orchestrer sons et lettres ; nous voici à la limite de l’endurance pour voir ce que devient le poème le souffle coupé ; nous voici dans un abri à polir des mots ; nous voici muets dans un fortin ou une carapace ; nous voici étalonnant instruments de mesure, d’enregistrement, d’observation, de réception ; nous voici messagers à tout moment ; nous voici installés devant une scène où les animaux communiquent avec les végétaux qui communiquent avec les minéraux ; nous voici émettant et recevant des informations par tout les pores, par tous les sports, par tous les ports informatiques, par tous les supports et matériaux ; nous voici ici élevés et suspendus, là enfouis et coffrés ; nous voici participant à la modification du monde livresque sous le grand froid ou sous l’accablante chaleur… Chacune de ses dramaturgies met en scène notre rapport au Livre et met en question les fondements de notre pratique de la lecture, autrement dit de notre connaissance du monde.

C’est ainsi que les interdépendances de chaque élément avec les autres, les décloisonnements du dispositif les mutations engendrées par connexions créeront un espace-temps que notre imagination saura préserver de toute destination particulière.

Comment admirer une «pyramide inversée» en effet, si ce n’est en la laissant pointer dans notre cuir sa beauté probable ? Ou comment concevoir un volcan tapissé de livres si ce n’est en réinitialisant notre regard ? Ce que semble annoncer Bruno Mendonça, c’est que notre perception demande des appareillages nouveaux et des reconstitutions, des techniques qui mettent en évidence les ordres cachés, les systèmes occultes, les classifications établies, les hiérarchies convenues, les vieux rôles. Ses installations sont plus que des rêves poétiques, ce sont des appels, des objections, des armes. Lecteur, spectateur sont intimement impliqués par cette exposition d’un savoir qui est toujours à inventer et à réinventer, cette valeur qui demeure d’une nature inconnue puisqu’elle est, par chacun, pour chacun, vécue, c’est à dire, détruite. Notes

1. L’enterrement, Saint-Jeannet, août 1976. 2. Des roulements de l’écriture, Galerie d’art contemporain des musées de Nice, juin 1980. 3. Lors d’un «Pour et Contre» chez Ben Vautier vers 1982. 4. Lors de 2 minutes 33 de création à l’Artistique, Nice 1983. 5. Jardin littéraire, Saint-Jean-Cap-Ferrat, juin 1986. 6. Catalogue d’expositions des derniers mandalas aux premiers abaques, Saint-omer, Calais, 1980. 7. Film réalisé par Denis Chollet en 1991 (non diffusé). 8. Catalogue d’exposition, 10 ans de livre, bibliothèque de Cagnes-sur-mer, juin 1986. 9. Travail inédit. 10. Lors du congrès de la société française de physique, parc Valrose, Nice 1988. 11. Extrait de l’intervention de Bruno Mendonça dans «Nous sommes tous des écrivains» proposition de Jean-Pierre Giovanelli et Jean-Paul Thénot pendant le festival du livre de Nice, Mai 1978 (page 46).

****

Ad libitum, la beauté du monde…

France Delville

Quand les temps sont venus de se retourner sur l’œuvre pour en mieux voir se dessiner le fil et les contours, l’abondance des travaux ne peut faire oublier la question essentielle qui est : sur quel mode une lecture du monde se serait d’abord faite, quelle jouissance première aurait causé, au sens fort, le fil en question ? Archéologie de l’individu d’autant plus féconde que chez les véritables créateurs elle rejoint celle de leur époque. Pétri par son Temps, l’artiste le pétrit à son tour. Mais c’est lorsqu’il livre des «émergences», lorsqu’il surprend, y compris en se surprenant lui-même, qu’il prend sa place dans l’Histoire de l’Art.

Cette lecture du monde initiale, primordiale, dès les premières années de la «biographie», si elle reste en partie enfouie sous l’hypnose du réel - aidée en cela par l’arbitraire du signifiant - peut jaillir au détour d’un récit. Et Bruno, ses amis le savent, est un conteur. Le Conte transperce aussi bien la performance que l’œuvre «d’atelier». Mais de manière cryptée, c’est ce qui en fait le «charme» au sens fort. Comme envoûteraient une bibliothèque tapie dans les maisons de sable, ou une à ciel ouvert, sous la voûte des baobabs. Comme si les rayonnages jonchés de livres qui furent son décor d’enfance s’étaient mis à bruisser pour toujours, l’invitant à actualiser pas à pas toute la mémoire du monde.

Il y fallait c’est sûr une écoute particulière, une réception singulièrement fine, mais cet enfant-là fut justement celui qui sut se fabriquer, se souder, un poste à galène. Comme si un corps humain s’était autorisé d’emblée à toutes ses potentialités, sensorielles, sportives, intellectuelles, et… manuelles, Bruno Mendonça comme industrie à lui tout seul, véritable usine sans cesse délocalisée. On ne peut faire l’économie de son histoire familiale, du séjour sous d’autres cieux, la Turquie, le mythique Proche Orient ayant créé tant de fécondes nostalgies en littérature, peinture, cinéma etc. Orientalisme d’hier, universalisme d’aujourd’hui : plaidoirie pour le multiculturel, le métissage, l’ouverture.

Ainsi le jeune homme particulièrement doué qui débuta de Hautes Etudes tomba en arrêt devant deux monuments de l’histoire picturale, quoique aux antipodes : Jérôme Bosch, Paul Klee. Postés aux extrêmes et pourtant chargés de la même intensité dramatique, du même «au-delà», le chaos revendiqué par Klee comme ressourcement d’énergies abyssales, et, bien avant lui, le chaos stupéfiant des puissances psychiques ambivalentes - entre Bien et Mal, Vie et Mort - d’anatomies marquées par leur destin. Deux œuvres, pour qui sait voir, en capacité de désigner l’Art comme sport dangereux. L’art et la vie. La vie comme art. L’art comme mise en scène intense, mouvement de puissante marée, chaque vague comme innovation. Ce côté excessif, ce côté défi, devenant avec le temps un mode d’être, n’est-ce point ce qu’a reçu, de sa propre histoire et de l’Histoire de l’art, Bruno Mendonça ?

Son imaginaire abondant servi par une décapante énergie et une stupéfiante efficacité ne sont pas restés longtemps en gestation. Dès 1973 le monde de l’art des Alpes-Maritimes où vivait Bruno se saisit de son travail. Non au sein de cette Ecole de Nice que la Galerie Alexandre de la Salle avait définitivement inscrite par une exposition en mars 1967 (pourtant après bien des pérégrinations de Bruno, Alexandre de la Salle l’insèrera dans «Ecole de Nice, point» en 1997, tout en lui faisant la même année une exposition individuelle), mais en divers laboratoires artistiques où la modernité se cherchait. Ecole de Nice in extremis, dira-t-on ? Non, celle-ci n’a été enterrée que pour mieux s’affermir à travers des développements aussi ludiques que divers.

Mais pour Bruno elle ne fut qu’un fil, un autre très important passant dans les années 70 par Frédéric Altmann, acteur Fluxus mais aussi créateur de la galerie Art Marginal, et qui sera ensuite très actif à la direction des Musées de Nice, et qui est aujourd’hui le considérable archiviste de l’Ecole de Nice, et son chantre. Longtemps directeur du Centre International d’Art Contemporain du Château de Carros, Frédéric en 2002 organisa pour Bruno Mendonça une très belle exposition : «Bibliothèques éphémères». Dans sa préface du catalogue il rappelle avoir, en 1977, exposé un certain «artiste marginal», Bruno. Dans la bouche de Frédéric, amoureux de l’art brut, le titre de «marginal» est un compliment de première grandeur, qui peut encore aujourd’hui convenir en ce que Mendonça continue de puiser dans une mythologie si complètement originale, une invention si décoiffante, une interprétation si unique d’éléments de la culture mondiale qu’il est difficile de lui trouver des semblables. A ceci près qu’il n’est pas un solitaire, que sa recherche est en prise avec les enjeux les plus pointus du XXIe siècle : élargissement presque à l’infini des media, audacieux rapports à l’objet, jusqu’à la transgression, et ce souci éthique qui n’a fait que s’amplifier chez les toutes dernières générations. Dès le début, les «Dessins-Ecriture» firent appel aux textes d’autrui, et s’allièrent les services signifiants d’objets aussi insolites que des radioscopies médicales, autre rapport au livre pour un autre rapport au corps : question de la transparence, qui reviendra à maintes reprises. Rayons X comme déjà la tentative d’irradier le travail, le magnétiser ? Les Champs Magnétiques du surréalisme peuvent peut-être se retrouver en filigrane, guidant de main de maître l’aléatoire vers l’emblématique. Vision perturbée pour mieux voir, utilisation du braille comme attitude radicale ?

Le témoignage de Frédéric Altmann est encore précieux, qui pointe, dès le début, la réception scandaleuse des travaux de Mendonça, par exemple lors de l’immersion de toiles dans le lac de Saint-Auban, trois mois durant. Se dessinait pourtant la conception planétaire de l’art de Bruno, géologique, «cosmique» au sens des Pythagoriciens : mise en ordre. De quelle mise en ordre s’agit-il ici ? Une mise en ordre de taille, un rappel à son de trompe d’éléments oubliés par l’art dans leur réalité tellurique : montagnes, lacs, grottes, névés, dans leur présence concrète et non comme motifs d’un art de paysage, ou d’une récupération sociologique. Dessiner, peindre, Bruno sait le faire, ô combien, il le prouve lorsque c’est nécessaire, mais il fait mieux, il dépasse les transfigurations esthétiques pour retrouver – faire retrouver – le choc de la matière, le vertige de l’immense. Le Livre ne sera plus jamais solitaire, il sera lié, relié à de multiples autres, à tous les autres, dans des «bibliothèques imaginaires» comme Malraux a créé du Musée imaginaire. Le même esprit de multiplicité et de traduction traverse les deux hommes. Le choc de la Cascade de Nashi n’est pas éloignée de cet art du tir à l’arc qui habite l’œuvre de Bruno : recherche de l’instant à travers un geste, un objet, jusqu’à ce boomerang fixé dans une éternité à jamais mobile.

Le livre comme avalanche, comme pilotis, comme faille, parapet de volcan, igloo, cosmonaute, aquarium, couveuse, pyramide, stade, terrain de squash… Des avalanches de livres comme obsession ? Oui, mais celle de projeter des livres en travers des habitudes pour rappeler la valeur de la Pensée, de la Poésie, de la Résistance, de l’Utopie, en un mot de la Présence. Ces activités symboligènes seront pourtant représentées par «la chose en soi», celle à laquelle il faut revenir car à certain point les mots lâchent. L’homme des bibliothèques qui va tout jeter dans la fournaise ou le glacier, initiaux, les grands déserts des Pôles et des Cordillères. Réajustements de la Mesure.

Si l’on reprend ces peintures immergées, presque inaugurales, dont certaines furent attaquées à la main, toile et châssis (rapport personnel de Bruno à Support Surface comme à tous les Mouvements, pour n’appartenir à aucun), et d’autres laissées se dissoudre dans l’alchimie naturelle, on a là une très belle intention manifeste de co-opérer avec plus grand que soi, le Monde, le Vivant, car tout est vivant au niveau atomique, poussières d’ardoise, riz, brindilles allées quérir dans les forêts des cinq continents. Du vivant même végétal, même minéral, qui ne sont pas que de la matière, comme les humains sont des poussières d’étoiles, mais qui sont aussi les signes premiers, à lire sur les troncs de la forêt vierge, les nervures des feuilles. Alors les livres de Bruno dès les années 70 auront la diversité de ce qui s’inscrit dans le monde par les pigments, les alphabets des fossiles, les objets déchus, dit trouvés, à ressusciter. Tout livre est un monde, un trajet, un mythe. Les jeux de mots sont là pour leur mouvement, pour que même le langage soit traversé. Toujours aller au-delà de ce qui pourrait s’immobiliser. Forme étrange d’art cinétique, lire le travail de Bruno c’est être sommé d’oublier ses propres références culturelles pour interroger un code, c’est s’arrêter, être arrêté, devoir partir sur une autre route, partir en voyage.